Biofilme mindern Ertrag

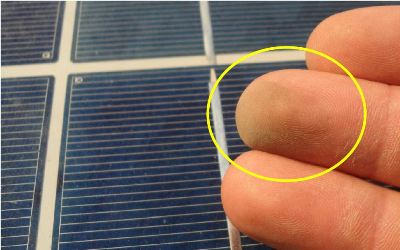

Schwarze Pilze und Cyanobakterien besiedeln Oberflächen. Wenn sie sich auf Glas von Photovoltaikanlagen niederlassen, schlucken sie jede Menge Licht und können Schäden im Glas verursachen. Man findet sie am Nord- und Südpol, auf dem Gipfel des K2, in heißen Wüstenregionen und nun auch auf Solaranlagen in Deutschland: Schwarze Pilze. Zusammen mit Cyanobakterien siedeln sie sich – als stecknadelkopfgroße dunkle Kolonien – bereits nach wenigen Jahren auf dem Glas der Solarmodule an. Der entstandene Biofilm beeinträchtigt dann die Effizienz der Solaranlage, wie Wissenschaftler der BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung herausfanden. Bereits länger ist bekannt, dass sich Cyanobakterien und Schwarze Pilze auf festen Oberflächen, darunter auch Glas, niederlassen und so genannte Biofilme bilden. Über die Besiedlung der Oberflächen von Solarstromanlagen, die ja ebenfalls meist aus Glas bestehen, war bisher nur wenig bekannt. Die Biologen der BAM sind dieser Frage nachgegangen und haben mehrere Photovoltaikmodule auf Biofilme untersucht.

Erste Ergebnisse: Schwarze Pilze und Cyanobakterien siedeln sich auch auf diesen speziellen Glasoberflächen an.

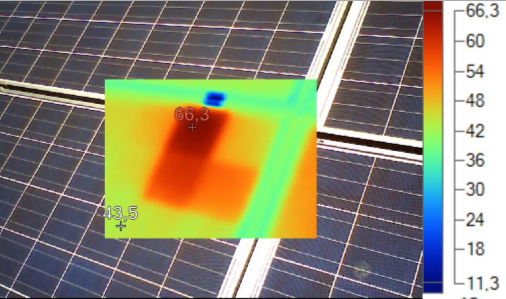

Dies ist nicht nur ein ästhetisches Problem, denn sie „schlucken“ auch jede Menge Licht: „Biofilme auf den Solarstromanlagen absorbieren sehr viel Licht, insbesondere im Wellenlängen-Bereich von 300 bis 1000 Nanometer. Und in diesem Bereich wird bei Solaranlagen für die Stromerzeugung die Sonnenstrahlung eingefangen“, weiß Steffi Noack-Schönmann, die an der BAM die Untersuchungen leitet.

Aber nicht nur die Leistung der Anlagen wird beeinträchtigt, die Organismen können darüber hinaus auch Mineralien aus dem Glas ziehen. Dabei entstehen Schäden im Glas. Fadenförmige Zellen der Pilze, sogenannte Pilzhyphen, dringen ins Glas ein und so kommt es im Laufe der Zeit zu einer physikalischen und chemischen Zerstörung. Selbst wenn man den Biofilm entfernt, ist das Glas nicht glatt, das Licht wird gestreut.

Dabei brauchen die Organismen gar keine besonders freundlichen Bedingungen. Schwarze Pilze sind sehr stresstolerant – was durch ihr Vorkommen an unwirtlichsten Standorten bestätigt ist. Ihre dicke Zellwand, in der sich das Pigment Melanin befindet, sowie eine kompakte Koloniestruktur, machen sie resistent gegen Hitze, Austrocknung, Kälte und UV-Strahlung. Diese auch extremotolerant genannten Organismen findet man deshalb in vielen Regionen der Erde, welche sich durch extreme Lebensbedingungen auszeichnen. Sie gelten auch als Pioniere der Besiedlung von festen Oberflächen, die mit Luft in Berührung kommen.

Fälschlicherweise wird der graugrünschwarze Belag aus Schwarzen Pilzen, Cyanobakterien und Grünalgen an Häuserfassaden immer noch für Schmutz gehalten und dadurch in seiner Bedeutung übersehen.

An der BAM beschäftigt sich eine ganze Forschungsgruppe mit diesen Biofilmen. Während man über Biofilme generell schon sehr viel weiß, stehen die Untersuchungen bei Solaranlagen erst am Anfang. Bisher wurden drei Solaranlagen von verschiedenen Standorten und variierenden Alters untersucht. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. So wurde bei einer über zehn 10 Jahre alten Anlage, die auf dem Mittelstreifen einer Autobahn montiert war, kein Biofilm festgestellt. Während bei einer drei Jahre alten auf einem Dach montierten Anlage bereits ein deutlicher Biofilm erkennbar war. Die Untersuchung weiterer Anlagen steht an und auch soll erforscht werden, welche Anlagen besonders betroffen sind und welche Faktoren die Besiedlung beeinflussen. So könnten der Neigungswinkel und auch die Glasoberfläche der Anlagen eine Rolle spielen. Aus Proben von Solaranlagen wurden Reinisolate gewonnen, die als Referenzorganismen für weitere Tests zur Verfügung stehen und in Zukunft auch Herstellern für eigene Versuche angeboten werden sollen.

Derzeit gehen viele Hersteller von einer Lebensdauer ihrer installierten Module von 25 Jahren aus – ohne allerdings an Schwarze Pilze gedacht zu haben. Es gibt unter den Schwarzen Pilzen auch pathogene Arten. Die auf den Hauswänden und Solaranlagen vertretenen Exemplare sind jedoch für den Menschen ungefährlich und stellen eher ein wirtschaftliches und ästhetisches Problem dar.

Quelle:

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung 2012